Desa Lumban Suhi Suhi Toruan (LSST) yang terletak di Kecamatan Pangururan, Pulau Samosir adalah tempat di mana aku belajar dari merangkak hingga akhirnya merantau meninggalkan pulau ini. Di sanalah semua bermula.

Bapak dan Mamakku, Sarles Tamba dan Risda Simanjuntak, membawa aku tinggal di desa ini sejak Mei 1998, saat usiaku baru satu tahun. Mamak bekerja sebagai bidan desa, sementara Bapak mengajar sebagai guru. Di desa inilah kemudian lahir adik-adikku: Joy Tamba dan Boy Tamba. Mamak pernah bercerita, pasien pertamanya di desa ini adalah ibu melahirkan bayi kembar. Cerita itulah yang kemudian menjadi petunjuk waktu bagiku, sebagai semacam “tanda mula” untuk mengetahui kapan tepatnya kami tiba di LSST.

Kami bertiga punya nama tengah yang sering membuat orang bertanya-tanya. Aku Fernandez, adikku Amandez, dan si bungsu Trimandez. Nama-nama itu terdengar seperti keluarga telenovela dari Amerika Latin, atau keturunan Meksiko yang nyasar ke Danau Toba. Namun sebenarnya, nama-nama itu adalah ciptaan penuh kasih dari Bapak dan Mamak. Akhiran “andez” adalah singkatan main-main dari “Anak Bidan Deza” (dibaca: desa). Nama-nama ini jadi semacam kode keluarga, lucu tapi istimewa.

Saat pertama kali Bapak dan Mamak tinggal di LSST, mereka disambut hangat. Dalam cerita mereka, ada nama-nama yang masih teringat dengan baik—keluarga Oppung Derus Sinaga, alm. Jenderal AE Manihuruk, Bapak Tua Rianti Simarmata, dan beberapa lagi yang disebutkan sambil tersenyum. Sambutan itu menjadi bentuk penerimaan kami sebagai pendatang.

Cerita Kampung Tenun

Ide awal untuk membuat buku fotografis tentang kampung ini sebenarnya tumbuh dari obrolan santai kami di Rumah Lifepatch, Yogyakarta. Kami, teman-teman dari kolektif Kawan Pustaha, rutin berkumpul dan saling bercerita tentang kampung masing-masing. Setiap kali aku menyebut nama desaku, Lumban Suhi Suhi Toruan, teman-teman selalu menanggapi dengan antusias, bertanya soal arti nama yang terdengar panjang itu. Mereka percaya, seperti banyak tempat lain, nama sebuah desa pasti punya kaitan dengan geografi, sejarah, atau kisah masyarakatnya.

Awalnya, aku hanya mengarang-ngarang arti nama itu, sembari menebak-nebak.

Aku bilang: Lumban itu semacam kawasan; Suhi Suhi berarti pojokan; dan Toruan menunjukkan posisi yang lebih rendah.

Jadi, secara bebas, desaku ini adalah sebuah tempat yang terletak di pojok bawah Pulau Samosir. Penjelasan iseng itu sering membuat kami tertawa, tapi juga memantik rasa ingin tahu yang lebih dalam. Benarkah artinya begitu?

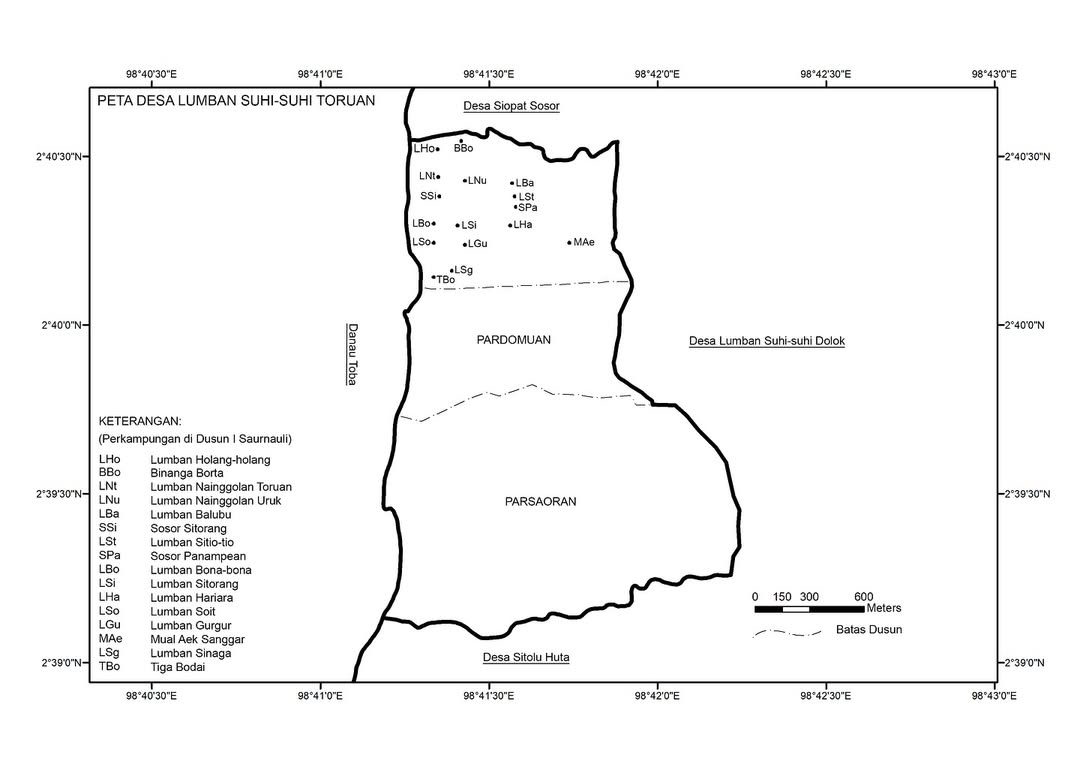

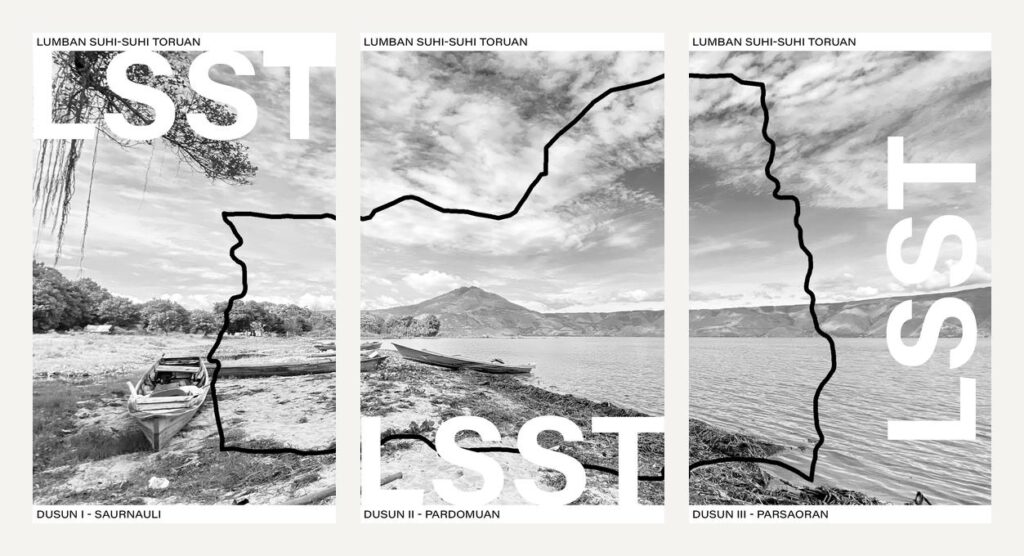

Pertanyaan itu akhirnya aku tanyakan langsung ke Mamak lewat WhatsApp. Namun Mamak juga sering kebingungan menjelaskan sejarah desa itu secara rinci. Yang dia ingat jelas adalah bahwa kepindahan kami ke LSST dulu bersamaan dengan proses penggabungan tiga dusun menjadi satu desa: Dusun I Saurnauli, Dusun II Pardomuan, dan Dusun III Parsaoran. Tiga dusun itu sekarang dikenal sebagai Desa LSST.

Mayoritas warga di LSST adalah penenun ulos dan uis Karo, kain tenun khas Batak yang dibuat dengan keterampilan turun-temurun. Karena banyaknya penenun di desa ini muncul nama sebutan baru “Kampung Tenun.” Yang mengangkat nama Hutaraja, salah satu perkampungan tenun di LSST, menjadi tempat wisata yang ramai. Para pengunjung bisa melihat langsung proses menenun ulos.

Namun, pembangunan yang makin giat di desa ini perlahan mengubah wajahnya. LSST yang dulu terasa adem dan khas Batak, kini semakin modern. Pola hidup warga, terutama di Hutaraja, ikut berubah. Meski begitu, masih banyak bagian lain dari LSST yang tetap asri. Mereka adalah perkampungan yang layak dirawat dan didokumentasikan sebelum berubah terlalu jauh. Aku ingin menyimpan wajah-wajah itu, agar kami, warga LSST, bisa memilikinya dalam bentuk kenangan fotografis.

Suatu hari, aku dikenalkan pada buku fotografis delapanpuluh halaman berjudul Sambatan, tentang Dusun Pringamba (baca: Pringombo) di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Buku itu dibuat oleh Mas Gilang Rosady, ketua karang taruna setempat. Dirilis pada Oktober 2023. Maruahal Manurung pernah bercerita tentang proses pembuatan buku itu. Sejak saat itu, aku merasa tergerak untuk membuat sesuatu yang serupa tentang kampungku sendiri: LSST.

Langkah-Langkah dan Jejak Kaki

Setelah berulang kali membicarakan LSST di Rumah Lifepatch, aku akhirnya berkesempatan pulang ke Pulau Samosir dalam rangka perjalanan belajar Tuah Mangiring (TuRing) bersama Kawan Pustaha. Di sela waktu itu, aku menyusun rencana: apa saja yang perlu difoto di kampungku? Bersama Maruahal Manurung, kami menyusun daftar panjang, mulai dari perkampungan, mata air, sungai, artefak, upacara adat, masyarakat, tokoh masyarakat, kepala desa, jenis pekerjaan warga, tempat ibadah, layanan kesehatan, sekolah, pelabuhan, warung legendaris, kantor-kantor desa, sampai ke kuburan warga. Semua ingin kami rangkum dalam satu kesatuan pandang.

Dengan daftar itu di tangan, aku mulai merencanakan pengambilan gambar. Mamak turut mendukung. Ia menghubungi mantan kepala desa kedua LSST, Bapak Sutan Simarmata yang kebetulan sedang mampir ke rumah. Pada Agustus 2024, kami berbincang. Katanya, banyak informasi penting sudah dicatat dan pernah dipetakan, tapi entah bagaimana, peta itu kini tak tahu lagi di mana disimpannya.

Beberapa hari kemudian, kami kembali duduk berbincang. Kali ini, kami membahas batas-batas desa, lokasi artefak, dan nama-nama perkampungan. Dari obrolan itu, aku jadi tahu tentang sistem pemerintahan Bius yang dahulu hidup di LSST. Pak Sutan adalah keturunan kepala nagari dan juga Raja Bius, sebuah struktur sosial khas Batak yang kini hanya muncul dalam upacara adat. Dari beliau, aku banyak belajar tentang bentuk-bentuk kepemimpinan tradisional.

Pak Sutan juga membuka kisah-kisah tentang tempat-tempat sakral: lokasi ritual, pemandian, dan Jorojoro, tempat berkumpulnya para raja bius Simarmata. Aku mencatat semuanya.

Lalu, malamnya, beliau mengirimkan pesan WhatsApp berisi nama-nama tokoh adat dan deskripsi letak geografis desa. Panduan berharga itu menjadi arah bagi langkah-langkahku memotret.

Dengan semua catatan itu, aku mulai berjalan kaki dari rumah menuju batas utara desa yang berbatasan dengan Siopat Sosor, lalu lanjut ke batas selatan yang berbatasan dengan Sitolu Huta. Perjalanan pertama kuambil lewat jalan aspal yang membelah desa dari utara ke selatan—dari situ, lebih mudah menyusur bagian timur desa yang terdiri dari lorong-lorong kecil dan perkampungan.

Saat berjalan kaki sambil memotret, banyak warga bertanya, “Anda siapa?”, “Mau ke mana?”, “Kok motret-motret, mau dijual kampung ini ya?” Aku pun menjawab, “Saya Rio Tamba, anak ibu bidan desa.” Seketika mereka segera menjawab, “Ooo… si Rio nya kau! Kirain entah siapa!”.

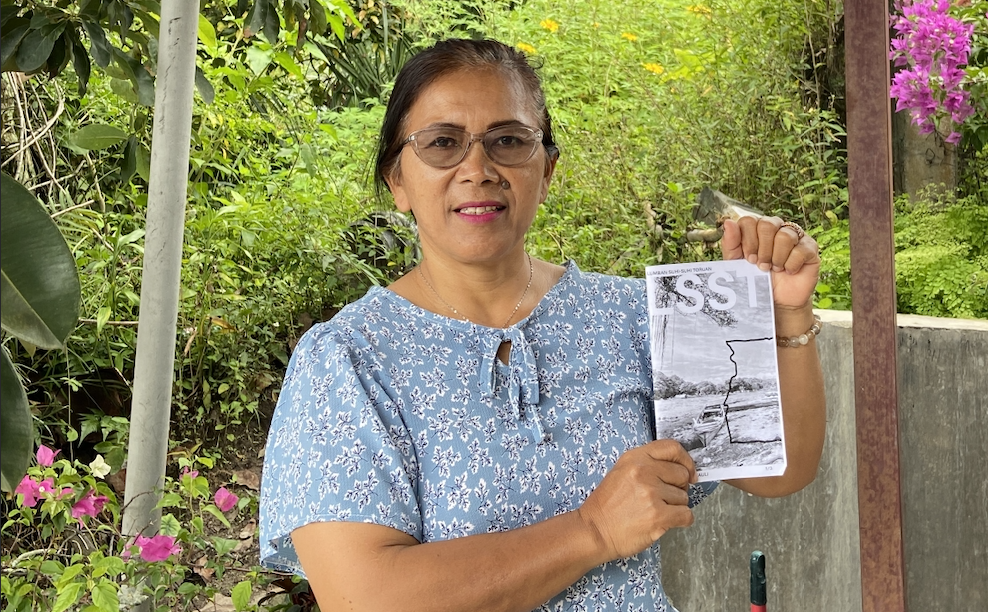

Kekhawatiran warga terhadap orang asing yang memotret mungkin wajar. Namun setelah tahu maksudku, mereka menyambut dengan ramah. Perjalanan berikutnya kulanjutkan ke sisi timur desa, masuk ke perkampungan. Kali ini aku ditemani Mamak. Dengan Mamak di sisiku, perjalanan jadi jauh lebih mudah. Hampir di setiap rumah, kami disuguhi kopi. Awalnya aku senang, tapi lama-lama berpikir juga: kalau tiap kampung satu gelas, dalam sehari bisa lebih dari sepuluh!

Mamak ikut memotret juga, sekaligus menyempatkan blusukan, mengundang para lansia untuk berkumpul. Setiap akhir bulan, mereka biasa berkumpul di rumah kami untuk cek kesehatan, senam bersama, dan ngobrol santai.

Setelah menjelajahi seluruh perkampungan dan tepi danau di selatan desa, terkumpullah sekitar 1.400 foto. Semua diambil dengan ponsel. Foto-foto itu aku bawa kembali ke Yogyakarta untuk kemudian dirangkai menjadi sebuah buku foto.

Menjadi Buku Fotografis

Setibanya kembali di Yogyakarta pada bulan September 2024, aku langsung memberi kabar ke Maruahal Manurung bahwa foto-foto dari LSST sudah terkumpul. Kami mulai menyeleksi bersama.

Dari sekitar 1.400 foto yang diabadikan, kami memilih sekitar 120 gambar untuk masuk ke dalam buku.

Proses pemilihan itu tidak mudah, setiap foto punya cerita, dan memilih berarti juga merelakan yang lain.

Untuk melengkapi isi buku, kami memutuskan membuat peta sederhana berdasarkan dusun-dusun di LSST. Proses ini dibantu oleh Mas Wawies Wisnu, salah satu anggota Lifepatch. Ia membantu merancang peta buta yang menunjukkan posisi perkampungan di dalam desa, bukan peta geografis yang kaku, melainkan penunjuk arah bagi siapa pun yang ingin menelusuri Desa LSST ini melalui gambar.

Setelah foto-foto dipilah, peta tersedia, dan sedikit informasi desa disusun rapi, kami berkunjung ke Dusun Butulan, di Kabupaten Sukoharjo di dekat kota Solo, ke kediaman Mas Hanputro Widyono dan Mbak Nai Rinaket. Saat itu, Kawan Pustaha sedang mengerjakan buku trilogi Temu Aksara, hasil kolaborasi bersama sembilan komunitas aksara nusantara.

Sekalian membawa hasil foto dari LSST, kami memamerkannya pada Mbak Nai. Melihat gambar-gambar itu, hatinya langsung tergerak. Ia bersedia membantu mendesain tata letak buku. Dari proses itulah, lahirlah dummy pertama buku foto LSST pada bulan November 2024.

Sebelum buku kedua dan ketiga rampung, aku harus kembali ke Sumatra Utara, kali ini untuk menerima tawaran mengajar di sebuah kampus swasta di Kabupaten Deli Serdang, dekat kota Medan. Pada April 2025, aku mulai belajar menggunakan aplikasi InDesign untuk merancang tata letak buku. Aku meniru desain buku pertama (Dusun I) untuk mengerjakan buku kedua dan ketiga. Setelah berhasil merancangnya sendiri, rencana mencetak seluruh seri buku foto LSST pun semakin nyata. Sebuah trilogi: Saurnauli, Pardomuan, Parsaoran.

Menyusun Ingatan tentang Kampung

Buku fotografis tentang desa ini menjadi salah satu project yang paling aku dan teman-teman Kawan Pustaha sukai. Tak lama setelah aku tinggal di Medan, aku bertemu Sandro Tobing, warga dari Kabupaten Langkat yang aktif mendampingi anak-anak di Dusun Aras Napal Kiri, di Kecamatan Besitang. Sandro tertarik dengan bentuk buku seperti Sambatan dan LSST. Ia mulai mengumpulkan foto, lalu kami berdiskusi tentang cara mendesain tata letak bukunya. Kini, ia juga mencari teman-teman lain yang ingin membuat buku serupa.

Melihat hal itu, aku merasa sangat bahagia. Buku fotografis seperti Sambatan ternyata bisa menginspirasi banyak orang untuk mendokumentasikan kampungnya sendiri. Meski tidak semua orang percaya diri menulis panjang lebar, bukan berarti mereka tak bisa menciptakan buku. Dengan kamera ponsel, aplikasi seperti Canva, dan percetakan berkualitas-terjangkau di Yogyakarta, banyak hal bisa dilakukan. Kita bisa menyusun ingatan fotografis dan cerita terdekat menjadi buku sederhana tapi bermakna dalam, sebagai kenangan kolektif warga.

Aku berharap langkah kecil ini bisa menjadi awal. Untuk orang tuaku, istriku Sarros yang jadi warga baru LSST, untuk warga kampungku, dan untuk adik-adik yang suatu hari nanti akan tumbuh di tanah ini. Awal bagi warga LSST dan desa lainnya untuk mendokumentasikan kondisi kampungnya sendiri. Mungkin berawal dari foto, lalu muncul puisi, kisah, atau karya lainnya yang tumbuh dari cinta pada tempat lahirnya, pada ruang hidupnya. Bagi aku, ini adalah cara sederhana untuk menyimpan memori dan menjadi kampung.

Rio Fernandez Tamba adalah pengajar dan pengarsip budaya Batak asal Samosir dan bagian dari Kawan Pustaha.

Editor: Jurnal 56

Foto sampul: Peta dusun Saurnauli (arsip Rio Fernandez)